度过了干旱的秋天,终于在这个初冬迎来了一场雨。

雨虽然不大,但淅淅沥沥持续了一整天。生活在城市里的人,一般不喜欢下雨。下雨会打乱生活的节奏。尤其对于像我这样需要骑电动车、摩托车或者自行车上下班的人,下雨就是灾难。况且又是在这个寒风呼啸的初冬。昨天下午下班的时候,天已黑了,骑车往家赶,狂风卷着冰凉的雨点打在脸上,生疼生疼地。到家时,浑身几乎湿透,狼狈不堪。

这场雨确实是为这初冬增添了许多肃杀之气,让人难有暖意。这样的冬雨之夜,对于那些习惯于悲天悯人,见风落泪望月生情的才子佳人们来说,又大可悲戚地念起“秋风秋雨愁煞人”,抑或“落叶满阶红不扫”了。然而,日照已经有两个多月没有下一场像样的雨,楼下的草坪里,物业上的老头天天背着管子浇水。大地已经干旱了很久。这样一场雨,对于滋润干涸的土地,还是很有意义的。因此,虽然它将我淋得很狼狈,我却并不悲戚之感,反而深感欣喜,这是一场喜雨。

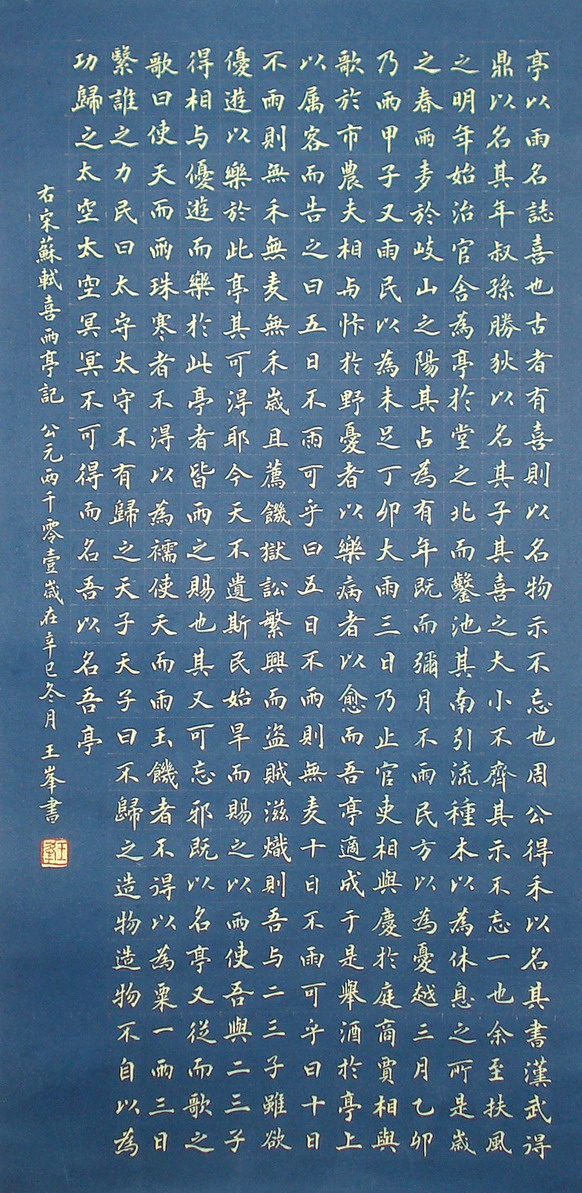

最近闲暇时,常搜集一些书法的图片,闲来时模仿两笔。这幅《喜雨亭记》是前段时间找的,虽然看过几次,但都是从书法的角度去欣赏,竟没有细读其内容。今天为了临摹学习,将此帖抄写了一遍,才得以从头到尾读了一遍,才发现这篇文章写的正是“喜雨”。这也算是一个巧合。农业社会时期,粮食主要靠天收,有风调雨顺,才有五谷丰登,百姓才有饭吃,才有国泰民安。那时下至农夫,上至天子,无不十分重视农时。干旱的时候下一场及时雨,如苏轼文中所说的,胜过了下珠宝玉石。珠宝玉石不能当饭吃,农业生产才是根本之根本。因此,下雨,只要对农时有利的雨,都是好雨,是喜雨。至于给像我这样的行路之人增加的不便,则是完全不值一提的了。

“使天而雨珠,寒者不得以为襦;使天而雨玉,饥者不得以为粟。一雨三日,伊谁之力?民曰太守。太守不有,归之天子。天子曰不然,归之造物。造物不自以为功,归之太空。太空冥冥,不可得而名。吾以名吾亭”,一雨而名一亭,一亭而成一文,一文而传千年,妙哉。苏轼对于雨,似乎总独有感情。他对雨的描写也总不落俗套。他那首“莫听穿林打叶声”极尽淡然豁达潇洒之美,而这首《喜雨亭记》,更显对黎民苍生的关怀。

一场雨而已,就说这些吧。

11月13日午

发表评论

发表评论