写下这个题目之后,忽然发现这短短三个字,却容易产生歧义。首先,根据流行的叫法,“攒”应该念“cuan”而不是“zan”;其次,从断句上,是“‘攒书’记”而不是“攒‘书记’”。

言归正传。我这套所谓“三室两厅”的房子,实际上只有2个房间可以做卧室。北边的一个小房间大概只有5个平米,曾想过放上张小床,或者将原来的一个破沙发放进去,准备来客人的时候做个卧房。然而这个计划很快就被否决了,因为这个房间实在太小,长宽都不足两米半,放上一张床便显得十分局促。放那个破沙发,又不符合新房的格调。况且无论如何客人毕竟不常有。单独给每年来不了几次的客人准备一个房间,对于我这套不足90平米的房子来说未免太奢侈了。于是决定作罢——不妨做个小书房。

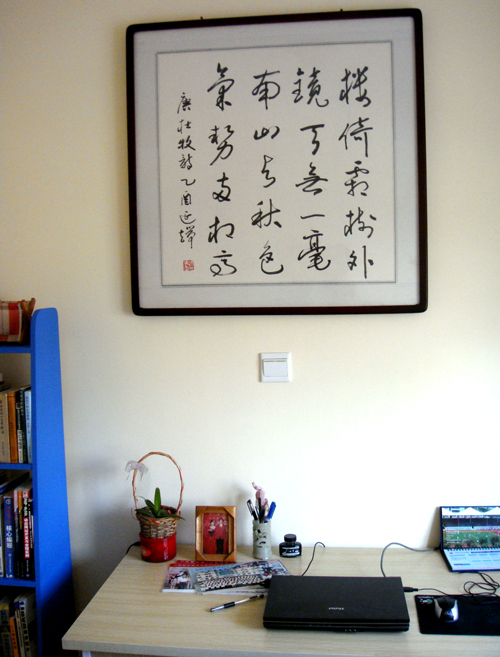

书房是个什么东西?根据我的理解,书房似乎是个专门读书学习的地方。现在信息时代,书房又承担了家庭专用上网场所的功能。我想书房是个奢侈品,否则我这个快三十岁的人就不会只在电视上见过它。在农村的时候,读书学习写作业可以在任何场所进行。一个方凳可以做书桌,一块石头可以做椅子,甚至都不需要椅子,席地而坐就好。场所可以是屋内,也可以是天井,甚至野外。在外漂泊的日子里,住过的地方很多,有大也有小,却从未奢望单独布置一间书房。现在,我竟然拥有了一个简陋的小书房,我竟不禁有些激动。周末去买了张桌子,算作书桌。又买了一个小书架——之所以买这么小一个书架,一是因为这个房间太小,大的太占空间;二是小的便宜——这一点必须考虑。本来还想买一把那种坐在上面可以转圈的椅子,但终究还是为了省钱而作罢了。

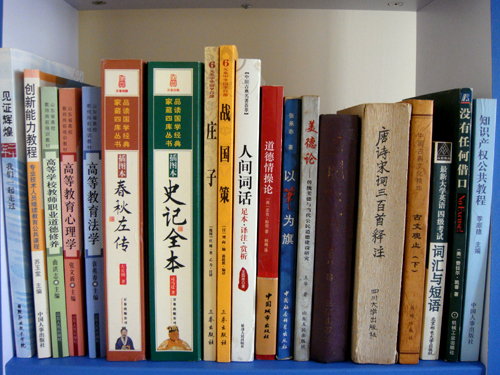

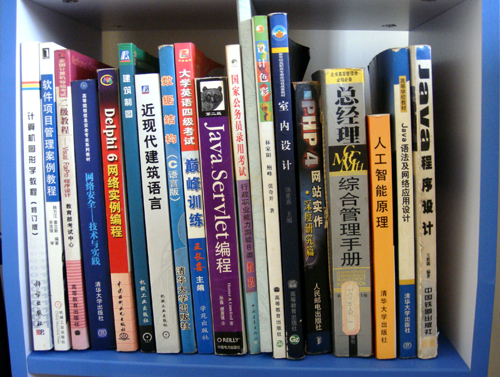

有了书房、书架,剩下的就是书了。我翻箱倒柜将所有的藏书翻出来,一一摆上去,竟仅摆满了三层,这更让我庆幸买了这个小的,否则是更大的浪费了。这些书,远远不是我曾经看过或曾经拥有过的书的全部——而仅仅是很小的一部分——而且这些书也并非刻意珍藏,而是无意间被保留下来的幸存者。我不记得我最早拥有一本书是在什么时候,如果从走进学校的那一年算起,十几年的求学生涯加上五年的工作时间,我与书为伴整整二十年了。二十年里我不断得到并丢弃着各种各样的书——到今天竟只剩下这几十本,或者说只攒下这几十本(这里可以念zan),我承认我不是一个特别爱惜书的人——这一点真是罪过。

二十年来在我的手中丢了、扔了、毁了、卖了太多的书,如果我读过的那些书都能够保存到今天,未尝不是一件有意思和颇具成就感的事——但这毕竟已不可能了。于是这些“度尽劫波”而得以幸存的书,就显得很珍贵了。虽然它们中的很多对我而言已经没有阅读的价值。但它们中的任何一本都曾占据过我某一段时光,因而尽管它们静静地立在那里,却可以证明那些曾经的时光的存在。而对于那些已经失去的书,我觉得有必要对它门进行一下集体的缅怀。毕竟它们在我成长过程中发挥过作用,而我并没有珍惜它们。

首先我要缅怀早期曾陪伴我的那些书,因为它们的下场最让人心酸。物质匮乏的年代里,一切资源都可能被以各种形式充分利用。比如我小学时候那些书,主要是各种课本,至今早已荡然无存,其中一个重要原因是,这些书都被我制作成了一种叫做“啪”的玩具。我不知道“啪”有没有学名,但那个时候“打啪”是一种男孩子中非常流行的游戏。这游戏的规则很简单,但也非三言两语可以描述,总之要用纸折成“啪”然后两人或多人进行游戏。当时纸是一种珍贵的资源,尤其是厚纸和印有彩色图案的纸。而拥有又厚又漂亮的“啪”是一件很有面子的事,因此课本就自然变成了制作“啪”的理想材料。于是每当下一学期的新书发下来,上一学期用完的书就会被迫不及待地撕掉,一张一张制作成“啪”,然后可能会在“打啪”游戏中很快输给别人。于是最终,这些书都在“打啪”游戏中消失殆尽了。

初中的时候不再“打啪”了,书的命运也有所好转。另外因为初中三年期间的很多课本都要在初三最后复习准备中考的时候用到,因此即使学完的书,也要妥善保管。虽然初中的头两年多我都从未立志要参加中考,但也勉强保留了很多书。后来上了高中,这些书或被人借走而没有下文,或在家里的某个阴暗角落潮湿发霉,或被老鼠啃去半边,稀稀落落,所剩无几。再十几年过去,到如今竟一本也找不到了。

高中的时候,我在家里拥有了一间小西屋。大小和现在这个书房相仿。这本是一间低矮的“锅屋(厨房)”,四面墙都被熏得乌黑,稍稍抬手就能摸到房梁,墙角还堆了一堆蜂窝煤。放了一张小床和一张桌子之后,剩下的空间便仅容一人行走了。纵然如此,我还是用家里的一些废旧木头给自己钉了一个小书架,那些木头看起来实在太破旧了,于是我又从地理书、生物书上撕了一些彩页,把书架糊了一遍,才看起来漂亮多了。我至今还记得那个浑身糊满了地图的书架的样子。只可惜这个书架只兴盛了两三年,在高中毕业之前这个书架上还摆满了初中、高中时候的课本和通过各种渠道弄来的杂志、读物,但高中毕业之后怀着必须要埋葬这段炼狱般日子的壮烈心情,在我将那些令人抓狂的试卷、复习资料付之一炬的时候,那些书也重新散落。后来我上了大学,常年在外,这个西屋又重新做回厨房,这个书架因为碍事,被挪到另外一个屋里。又过了一些年,这个书架没了,也许是被父亲劈了生炉子了罢。至于那些书,则全都下落不明了。

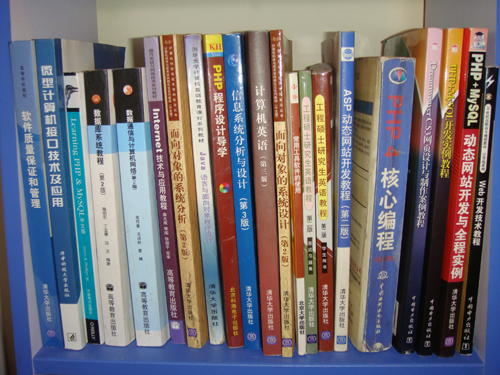

大学里总算可以攒下几本书。现在书架上摆的这些,其中很多都是来自那时的积累。但倘若能够把大学里看过的所有书都积累起来,哪怕仅仅是课本,这一个书架也是装不下的。如今却只剩这寥寥几本,这和我毕业时一个激进的决定是分不开的。当时一是考虑到刚刚毕业,生活不定,四处辗转,搬家如家常便饭,沉重的书箱实在是个不小的负担,二是我大学里很多门课程的成绩并不好,很多课程简直让我伤心。鉴于此,我毅然决定将绝大部分的专业书卖掉——当然是按废纸卖掉,只保留了几本自己特别喜欢或他人赠而意义特殊的。现在想来卖书的决定还是比较鲁莽的。不过值得欣慰的是,这些收书的人并非将书直接送到造纸厂去回炉,而是重新摆出来卖,而且往往很廉价。这使得这些书大半会被需要它的人廉价得到,重新发挥作用。从这个方面来讲,贱卖这些书,也是一种间接地帮助他人了。

工作以来每年都能攒几本书。但我长期以来都以没有时间为由逃避阅读专业方面的书,又以迫于生存压力而没有闲情逸致为由逃避阅读人文方面的书,于是久而久之竟几乎成了一个不读书的人。即使偶尔读读,也是心血来潮,不能持久。因此每年虽然都能攒几本书,但数量十分有限。以至于毕业五年来也仅仅是攒下这可怜的二三十本。

我从未计算过我曾一共拥有过多少本书——也许这根本无从算起,但可以肯定的是从我手里已经浪费了太多太多。上面这段长长地缅怀更像是一段“毁书记”而不像“攒书记”。然而正是因为毁弃的如此之多,剩下的如此之少,才更显得“攒”之不易。

现在我终于又有了一个书架——纵然很小。而且还同时拥有了一个小书房。虽然这个书房的诞生是彻头彻尾附庸风雅的结果,这个书架的主要功能也是装点门面,但附庸风雅总比附庸低俗要好,附庸风雅之人虽然未必真风雅,但总算是追求风雅的,起码心思是好的。即便这个书架是为了装点门面,但倘能自此以后因这个书架的存在而攒下更多的书,也未尝不是一件好事。

攒书记,不是攒书的结束语,是发令枪。

2009年9月22日深夜于家中

#xiyue#在第三张照片里看到《以笔为旗》了

上次我从淘宝也弄了一本 还没看完 呵呵

大学英语四级考试巅峰训练……

算起来很久没有浏览过网页了(每天上网只是无聊的游戏),今天出差在外,百无聊赖中想起过来看看,突然看到近期的几篇文章让我感触颇深,无论是女儿纯净的眼神还是新房子新桌子上摆的新书,一切都来了!!!人不能老是活在奢望之中,但愿望的实现不也就在一转眼间吗,回想那段难以忘却的日子,不得不感叹时光荏苒啊。兄弟,你的幸福我也分享到了。。。含泪敬上